走访位于盐源县城西北方的棉桠镇木邦营村,了解村庄“向天要水”“向地要水”“向山要水”的求水故事时,能够感受到村民的酸甜苦辣。

如今,木邦营村富足而安宁,那段极度缺水的艰难岁月,以及村庄沐浴党恩破解用水难题、迎来兴旺发展的历史,陈列在村史馆中,烙进了乡亲们的心头,成为激发村民不屈不挠精神和感恩奋进力量的宝贵财富。

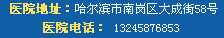

俯瞰木邦营村。

——往事不堪回首——

“近年来,我们村最大的变化就是用水条件得到了彻底改善!”没有过多思索,木邦营村党总支书记彭国军回答了记者提问。作为亲历过极度缺水历史的当地人,彭国军认为,用水条件的改善是推动木邦营村迎来嬗变的核心动力。

回忆过往,那段向天求水、靠天吃饭的艰难岁月,彭国军仍然记忆犹新。

“我们这代人住的是杉木板子搭的瓦板房,在二三十年前,能住上瓦房的绝对是富裕人家。然而,不论贫富,家家户户都通过屋檐下的木槽接存雨水。下雨天,老百姓们都格外兴奋。因为这意味着每家每户屋檐下的水桶又能装上一桶或半桶雨水,地里久旱的玉米和土豆又能得到滋润了。”

然而,屋檐下存积的雨水毕竟有限,更多时候,村民们不得不跋涉到十多公里外的“天坑”,用人背马驮的方式从坑里取水。

能够积蓄较多雨水的“天坑”,是当时村民用水的主要来源,也是村上唯一的牲畜饮水点。彼时的村民们,不得不承受人畜共饮的无奈,纵使这样的用水条件也并非时时都有。

每逢雨少天干、水潭干涸,村民们便只得赶着牲口,带上装水的家什,奔赴更远的地方找水。“由于艰难,在老百姓眼中,水一度是比肉还香、比金子还贵重的东西。”回忆艰难找水的往事,彭国军发出感慨。

生活用水捉襟见肘,生产用水又何谈保障。虽然木邦营村土地平坦成片,适合多种农作物生长。可是,由于没有稳定灌溉水来源,庄稼收成的好坏全得看老天爷的脸色。降雨丰收、干旱欠收的现实,挫伤了村民的生产积极性,一些村民宁愿让土地撂荒,也不愿让自己辛勤的汗水付之东流。

面对恶劣的生产生活条件,很多村民选择举家搬迁,当地和周边村民甚至一度流传着“有女不嫁木邦营”的戏言。

干涸的村庄破败、穷困、萧条,村民们寻求稳定水源的欲望达到了顶点。

花椒丰收,村民增收。

——啃下硬骨头——

事实上,自新中国成立后,盐源县就从未停下为木邦营村解决用水问题的步伐,历届县委、县政府和乡村两级干部绞尽脑汁,只为找到一股能满足当地群众生存和发展需求的清泉。然而,受经济和技术等条件制约,找寻稳定水源的目标始终未能实现。

改变,源自党的十八大召开后,在润盐大地全面打响的脱贫攻坚战。盐源县将安全饮水问题列为脱贫攻坚工作重中之重。

盐源县委、县政府经过广泛研究论证、地形勘探,按照“着眼当前解决安全饮水、规划远程调水解决生产用水”的思路,深入实施远程引水、机井供水、雨季存水、完善储水设施和净水设备等措施。

为了在安全饮水问题彻底解决前缓解老百姓的用水压力,县委、县政府以挖水窖或安装不锈钢水罐的方式,提升村民们的雨季储水能力。木邦营村“向地要水”的历史便指的是这一时期。

彭国军记得,县上的干部和专家到村里来,坐着拖拉机一个山头挨着一个山头地找水源点;施工队昼夜奋战,让相隔大山的饮水管道一寸寸向村庄延伸……

彭国军更加清晰记得,在拧开水龙头后,喝到第一口真正意义上的安全饮用水时,村民们溢于言表的喜悦之情。

“向山要水”取得成功,木邦营村每户村民家都通上了可以安全饮用的自来水。此外,有了县上的支持,当地还打了一口深度达.5米的机井,有效解决了灌溉用水问题。县上为群众挖的水窖和安装的不锈钢储水罐,为旱季再添一道保障,困扰木邦营村的生产生活用水问题彻底得到解决。

——焕发新生机——

有了水,木邦营村各项事业迎来突飞猛进发展,大地焕发出新的生机。

木邦营村总面积.83平方公里,土地肥沃,绵延成片,人均耕地面积近30亩。灌溉问题得到解决后,当地花椒产业迅速崛起,土豆、玉米、苦荞产量也显著提升。近年来,村两委还引导村民种植魔芋,取得不错的收益。

去年,当地鲜花椒卖到每斤20元,有五六户种植户仅卖花椒一项就收入10余万元。木邦营村种植的老品种土豆早有名气,解决灌溉水问题后亩产达到了多斤,部分种植户每年土豆收成达7、8万斤。

产量提升后,木邦营村的花椒、土豆等农产品名气日盛,上门收购者络绎不绝。腰包渐渐鼓起的村民建起了新房,购置了时兴的家具家电,买上了小车,过上了城里人一般的生活。

脱贫攻坚各项政策也同步改善了木邦营村教育、医疗、交通等。通盘考虑后,盐源县将棉桠镇镇政府转设木邦营村,此举为该村带去了镇卫生院、镇中心小学和幼儿园等资源,当地村民成为直接受益者。

生产生活条件得到显著改善的木邦营村于年再次迁入58户易地搬迁户,仅村集中安置点住户便达到了户,更有越来越多外村姑娘嫁给了村上的小伙。截至年,木邦营村村民数量达户、人,这座昔日萧条的村庄渐渐人丁兴旺起来。

年,占地12亩的木邦营村党群服务中心投入使用,结束了村干部们开会都得向学校借教室的历史,庭院式的建筑布局让村民来办事就像“走亲戚”。

经历脱贫攻坚战,木邦营村喜迎嬗变,群众生活蒸蒸日上,村容村貌和村风文明焕然一新。年,木邦营村被评为省级文明村。

转战乡村振兴,木邦营村村两委在乡村治理、拓宽村民增收渠道、民族团结进步、移风易俗等各项工作中继续做出亮眼成绩。村两委全体党员干部带领村民,推动着各项工作进一步发展。

面对前行路上的新挑战,木邦营村干部群众信心满满。他们相信,未来可期。

毛依母:今朝生活比蜜甜

毛依母请工人为新居搭建雨棚。

走进木邦营村集中安置点,只见整洁的道路串联靓丽的民居,花椒树、核桃树点缀房前屋后,呈现一派欣欣向荣、恬静安适的美丽乡村图景。

安置点一隅,村民毛依母仰头盯着为自家小院搭建雨棚的工人,不时叮嘱他们两句。据了解,毛依母是脱贫户,年一家人易地搬迁到如今的新居后,生活条件得到极大改善,日子过得蒸蒸日上。

“以前我家住在偏远山区,出行不便,用水困难,生活艰苦!”回忆曾经的生活,34岁的毛依母真情流露。他清晰记得,小时候一家人的主要口粮就是自家地里产的玉米、土豆和荞麦。要喝上一口水更不容易,需到离家十几公里外,以人背马驮的方式取来。

父亲天不亮在石碾前推荞麦,顶着烈日驾马车长途拉水的画面,让毛依母记忆犹新。要强的毛依母成家后延续着父辈的生活方式,与妻子拼尽全力改善生活。但是,苦心经营的几十亩土地因为缺水,收成极不稳定。在脱贫攻坚精准识别中,毛依母家被定为了建档立卡贫困户。

靠着精准扶贫政策,毛依母一家搬进了新居,享受到了一系列优惠政策。新居通电、通水、通网络,孩子在家门口就能读书,出门就有硬化水泥路,有了医疗保险……最重要的是,困扰当地数代人的灌溉用水问题得到了解决,村民们靠天吃饭的日子一去不回。

解决了灌溉水问题的那年,毛依母便与妻子在家里的四五十亩土地上种了花椒,还套种了魔芋和土豆,夫妻俩辛勤耕耘,很快便实现了收入翻番。此外,在村两委引导下,毛依母还参加了县上组织的就业技能培训,掌握一技之长后外出务工,每年都能挣到可观的收入。

就这样,毛依母家不仅添置了小汽车,还购买了电视、冰箱、洗衣机等家电。为了提升住房使用率,美化家庭环境,今年,手里有余钱的毛依母花费2万多元给新居的露天院坝戴上了“帽子”,还在室内的大白墙上贴了墙纸,居住环境上了个档次。

毛依母算了一笔账,靠着务农与务工两项收入,家里每年能进账10多万元。毛依母与妻子并未满足现状,今年,妻子在村上谋到一份厨师工作,夫妻二人的小卖部也正式开张。谈话间,毛依母的手机屡屡传来

转载请注明地址:http://www.abmjc.com/zcmbwh/3768.html